Paulus war und blieb eine in seiner jüdischen Tradition verankerte Person

Erstellt am:

Ein paar Gedanken zum Frühstück

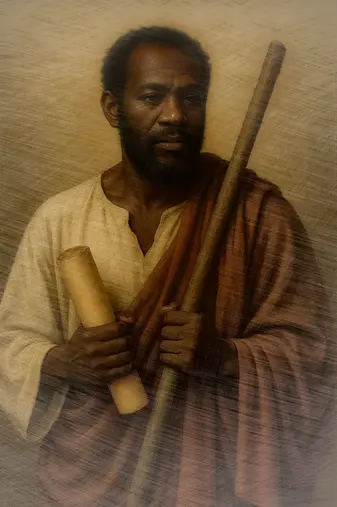

Ein Jude aus Tarsus

Paulus stellt sich wiederholt selbst als „Hebräer von Hebräern“ (Phil 3,5) vor. Er wuchs in einer „Diasporagemeinde“ auf, lernte jedoch von Kindesbeinen an die Tora, prophetischen Schriften sowie mündlichen Überlieferungen (Judaismus). Dieses Fundament prägte:

- seine Gottesvorstellung (ein einziger, treuer Gott),

- sein ethisches Denken (Bund, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit) und

- seinen Gebets- und Festkalender.

Die Begegnung mit dem auferweckten Jesus führt Paulus keineswegs aus seiner jüdischen Identität heraus. Vielmehr versteht er:

„In Christus offenbart sich dieselbe Verheißung, die Gott bereits den Vätern gab.“ (vgl. Röm 9–11).

Darum durchziehen seine Briefe:

- viele direkte Zitate aus Tora, Propheten und Schriften,

- zahlreiche midraschähnliche Auslegungen,

- das bleibende Anliegen, die Völker in denselben Bund einzuladen, ohne Israel abzuwerten.

Was sich bei Paulus durch Christus verändert hat, ist nicht sein grundlegendes Glaubensverständnis, sondern die Überzeugung, die bereits die Nachfolger:innen Jesu teilten. Gott hat die messianische Zeit bereits anbrechen lassen.

Auch Jesus lebte und lehrte in durch und durch jüdischen Kategorien: Sch’ma-Gebet, Sabbat, Speisegebote, Pilgerfeste. Paulus sieht in ihm den Messias Israels.

Nicht einen Lehrmeister, der die jüdische Praxis aufgibt. Für ihn gilt:

- Die Beschneidung bleibt Zeichen des Bundes für Israel.

- Die Tora bleibt heilig, findet jedoch in Christus eine neue Reichweite für Menschen aus allen Nationen.

- Die bundestreue Liebe Gottes schließt niemanden aus.

Wer Jesus nachfolgt, kommt an einem hebräischen Humanismus nicht vorbei – einem Menschenbild, das alle Personen als Ebenbilder Gottes achtet. Daraus folgt:

- Würde jedes Menschen, unabhängig von Herkunft und Geschlecht,

- Vorrang von Gerechtigkeit gegenüber reiner Machtlogik,

- Gemeinschaft, die Solidarität vor Eigeninteresse stellt,

- Gewaltfreiheit als Ausdruck echter Stärke und Vertrauen in Gottes Wirken.

Paulus formt seine jungen Gemeinden genau entlang dieser jüdischen Linien: Er erinnert sie an die Fürsorge der Diakon:innen (1 Kor 16), an die geschwisterliche Gleichrangigkeit (Gal 3,28) und daran, die Lasten anderer zu tragen (Gal 6,2).

Als Apostel der Völker verkündet Paulus als Jude eine grundlegend jüdische Botschaft: Der verheißene Messias ist erschienen. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Jesus-Nachfolger:innen aus nichtjüdischem Umfeld einzubeziehen, ohne ihnen eine Konversion zum Jüdischen aufzuerlegen (vgl. Gal 2,7–9). So hält er die Treue zu Gott Israels aufrecht und öffnet zugleich allen Nationen den Zugang zu diesem Bund.

Wer Paulus nur als Begründer des Christentums liest, übersieht, dass er dies gar nicht war, denn seine gesamte Verkündigung lebt aus der jüdischen Tradition. Paulus war durch und durch Israelit – er bezeichnet sich selbst als „Pharisäer, Sohn von Pharisäern“ (Apg 23,6; vgl. Phil 3,5). „In Christus“ zu sein bedeutete für Paulus nicht, seine jüdischen Wurzeln aufzugeben. Er verkündete keinen neuen Gott, sondern Adonaj, den einen Gott, den die Hebräische Bibel bezeugt. Seine Perspektive hilft Christ:innen und Jüd:innen heute, gemeinsame Wurzeln neu zu schätzen und den Dialog auf Augenhöhe zu führen. Dass glaubwürdige Gottesverehrung immer auch zwingend eine praktische, menschenfreundliche Ethik einschließt.

„Die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unwiderruflich“ (Röm 11,29). Darum ruft Paulus Nichtjüd:innen dazu auf, gemeinsam mit dem Volk Israel den einen Gott zu verehren und sich wie eingepropfte Zweige in den „edlen Ölbaum“ einzufügen (vgl. Röm 11,17‑24).

Wichtiger Hinweis: Der im Text verwendete Begriff hat nichts mit dem heutigen Apartheidstaat Israel zu tun; niemand sollte das Judentum damit gleichsetzen.